Мечта об Италии как о райском саду культуры у нас в крови. Взять хотя бы Пушкина, чье 225-летие в числе других памятных дат отпраздновали участники и гости IX Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк». Пушкин ни разу на родине Данте не был, ведь он вообще числился невыездным, но при этом Италия упоминается в текстах Александра Сергеевича 130 раз! Сотни раз встречаются названия итальянских городов — Рима, Венеции, Неаполя. В поэме «Бахчисарайский фонтан» поэт говорит о Генуе, пытаясь угадать, о чём задумался крымский хан Гирей в своих чертогах, окружённый толпой слуг: «Страшится ли народов гор, / Иль козней Генуи лукавой?». Вспомните князя Гвидона из «Сказки о царе Салтане». А ведь он носит руссифицированный вариант итальянского имени Guido! Вся итальянская культура от Древнего Рима до современной Пушкину эпохи была духовно созвучна жизнеутверждающему и светоносному мироощущению поэта.

Отметили участники фестиваля и 210-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Как и Пушкин, он был невыездным, но рвался в Италию (одно время просился сюда на лечение, но получил отказ). У поэта есть стихи о городах Италии, в том числе о Венеции (1830–1831): «Поверхностью морей отражена, / Богатая Венеция почила…». Также Лермонтов написал романс «Коварной жизнью недовольный...» (1829), герой которого совершает путешествие из Москвы в Рим, отправляясь в добровольное изгнание в поисках лучшей доли. А где же искать её, как не в «стране Италии златой»?

От Москвы до самых до окраин

В этом году помимо Пушкина и Лермонтова в фестивале неожиданным образом были задействованы Лев Толстой и Анатолий Демидов, первый князь Сан-Донато, к этому удивительному факту мы еще вернемся. А из современных писателей в нем участвовали президент «Генуэзского маяка» Ирина Ковалёва, а также еще две москвички, обе поэтессы — автор-исполнитель, член Союза писателей России Марина Самсонова и член Союза переводчиков России, президент Русского дома имени А.П. Чехова в Пьемонте Дарья Белокрылова.

Культурную столицу России представлял кандидат исторических наук петербуржец Михаил Талалай, Сибирь — оперная певица Теодора Северина Сибериани. А из Екатеринбурга с десятью огромными (метр на метр!) картинами художника Василия Амбалова приехал куратор его выставки, галерист и искусствовед Сергей Одоевский. На некоторых из экспонировавшихся картин еще краска не высохла! Собственно, с монтажа выставки «В моём саду» в концертном зале Офицерского собрания и началось для всех сопричастных к мероприятию воскресное утро 27 октября. Сразу скажем, что фестиваль — дело долгоиграющее. Продлившись в Генуе до 10 ноября, «Маяк» переместился в Москву, где его итоги подведут 20 декабря, в 18.30 в малом зале Центрального дома литераторов.

Столица, кстати, имеет прямое отношение к «Генуэзскому маяку», который на протяжении практически всех восьми лет проводится при всесторонней поддержке правительства Москвы и не был лишен ее даже в последние, самые трудные годы в истории дипломатических отношений России и Италии. Вроде бы это недружественная страна, но ее народ в большинстве своем стоит за Россию горой. Да и многие государственные чиновники антироссийскую линию правительства не разделяют. Недаром же на открытии фестиваля присутствовали представители городской администрации Генуи, которым категорически запрещено посещать подобные мероприятия, тем более, что 27–28 октября в регионе проходили выборы в местные органы власти. Посетившие открытие фестиваля итальянские чиновники запросто могли лишиться своих рабочих мест, однако их это не остановило.

Вся королевская рать

В переполненном зале Офицерского собрания на открытии фестиваля собрались соотечественники и итальянские любители русской культуры, университетские преподаватели, двуязычные дети из учебного центра «Чебурашка» при Русском доме в Генуе, а также их родители. Пришли сестры Марта и Елена Трубецкие (потомки итальянской ветви князей Трубецких), итальянские студенты (некоторые из них весьма преклонных лет), изучающие русский язык. А если учесть, что в этот день из-за проливных дождей не только в Генуе, но и во всей Лигурии и Пьемонте было объявлено штормовое предупреждение с рекомендацией жителям не покидать дома без крайней необходимости, тот факт, что в зале несмотря на это не было свободных мест, говорит о многом. Фестиваль здесь любят, ждут и стремятся попасть на его мероприятия во что бы то ни стало.

Генеральный консул России в Генуе Мария Ведринская тепло поприветствовала собравшихся, подчеркнув, что культурные инициативы, подобные «Генуэзскому маяку», работают на долгосрочную перспективу, а значит, результаты этого проекта народной дипломатии проявятся во всю свою силу спустя десятилетия, чем он и ценен. Мария Евгеньевна вручила благодарности организаторам «Генуэзского маяка» — Ларисе Смирновой, Ирине Ковалёвой, Ивану Белокрылову, Дарье Белокрыловой и Давиде Беккарии (президенту и вице-президенту Русского дома имени А.П. Чехова в Пьемонте).

На открытии фестиваля выступил детский хор учебно-творческого центра «Чебурашка» при Русском доме в Генуе, а его президент Лариса Смирнова поздравила всех с этим событием. Собравшихся также поприветствовала президент фестиваля Ирина Ковалёва, прочитавшая стихотворение о маркизе Ривароло, чьим именем назван один из районов Генуи и который, будучи посланником в России, полюбил нашу страну всей душой.

Маркиз Ривароло маркиза родил,

И этот маркиз в Петербург укатил,

Он Геную кинул, он крикнул: «А ну,

В другую меня отвезите страну!» —

Тем самым открыв этот странный транзит:

Наплыв итальянцев России грозит,

А русские, в Генуе раз окажись,

Вернуться обратно стремятся всю жизнь.

Маркиз этот был удивительный кадр:

Построил он Карло Феличе — театр,

Когда губернатором Генуи стал,

От дум о России чтоб тот отвлекал.

По голубь-и-мейлу писал он жене,

Что сердце оставил в далекой стране,

Жена от него запирала багаж,

Который грузил он тайком в экипаж.

Твердил он посланнику: «Тошно в груди,

Скорей мне работу в России найди:

Готов для перин я выщипывать пух

И в парках выгуливать псов и старух».

«Не надо мне больше ни Генуй, ни Пиз», —

Кричал по утрам из окошка маркиз,

И ночью скулил, зажигая свечу,

Уже еле слышно: «В Россию хочу!»

«Тачать сапоги или Невский мести

В Москву или в Питер меня отпусти,

Пока, Мио Дио, совсем я не скис», —

Молился ушибленный Русью маркиз.

Судьбой возведённый в ответственный ранг,

Он некий духовный послал бумеранг,

Чего в результате в Россию лечу

И чувствую: в Геную страшно хочу!

На камень её мостовых, под мистраль,

Под солнце и дождь — проводить фестиваль

И взглядом вбирать каждый фриз и карниз,

Как нам завещал пророссийский маркиз,

Сквозь сердце своё пропустивший сумбур

Взаимоврастанья великих культур!

Затем отрывок из «Божественной комедии» прочитал мастер художественного слова Давиде Беккария в образе Данте. Это была первая презентация аутентичного костюма Данте Алигьери, воссозданного по его портретам (вплоть до последней пуговки!) мастером реконструкции исторических костюмов Натальей Карасёвой.

Прозвучали итальянские песни в исполнении дуэта Дарьи Белокрыловой и Давиде Беккария, оперные арии, представленные Теодорой Сибериани, и песенный цикл о России Марины Самсоновой, которая сама положила свои стихи на музыку. А композитор и пианист Франческо Гавильо Руби сыграл на рояле собственные импровизации.

На следующий день, 28 октября, выставку картин Василия Амбалова перенесли в Русский дом искусств в Генуе, где она будет экспонироваться до начала десятого «Генуэзского маяка». В течение следующих двух недель прошел ряд мероприятий, посвященных 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 220-летию Михаила Глинки, 215-летию Н.В. Гоголя, 210-летию М.Ю. Лермонтова, 180-летию Николая Римского-Корсакова, 135-летию А.А. Ахматовой и 115-летию героя России и Италия Фёдора Полетаева. Поскольку рассказ обо всех фестивальных событиях вылился бы в целую повесть, остановимся на самых знаковых из них.

Впервые на русском

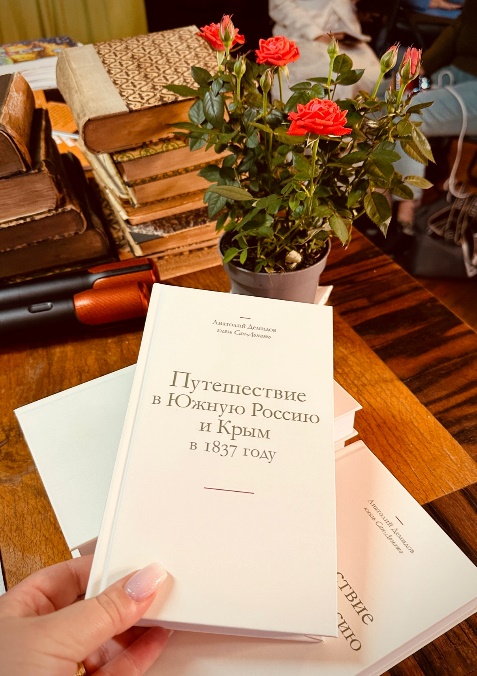

9 ноября в Русском доме в Генуе прошла первая и весьма долгожданная (автор, например, этого события так и не увидел) презентация книги Анатолия Николаевича Демидова, первого князя Сан-Донато (1812–1870), «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году». Вышла она в московском издательстве «Индрик» под эгидой Европейского фонда Демидовых (European Demidoff Foundation) с предисловием его директора Александра Тиссо-Демидова. А представил ее читателям научный редактор и идейный вдохновитель этого издания — Михаил Талалай. Теперь серия презентаций «Путешествия…» продолжится в Москве и Туле, на родине Демидовых.

История этой книги по-своему драматична. Анатолий Демидов описал в ней впечатления от продлившейся полгода широкомасштабной международной экспедиции при участии 22 специалистов — геологов, картографов, инженеров, этнографов, историков и других ученых, главным образом французов. В их задачу входило изучение территорий, тогда еще сравнительно недавно присоединенных Екатериной Второй к Российской империи. Написанная по-французски и затем переведенная на итальянский язык, книга пользовалась большой популярностью в Европе, а вот Николай Первый по достоинству ее не оценил и воспрепятствовал распространению в России.

Во втором издании оплошность с портретом Николая Первого исправили, но сердце императора не смягчилось. Его не устраивало, что книга вышла зарубежом в обход цензуры. Не устраивала и фигура автора, который родился во Флоренции, свободно разъезжал по Европам, где и тратил заработанные в России капиталы. А потом грянула русско-турецкая война 1853–1856 годов, в которой Франция оказалась на стороне Османской империи, а опубликованные на страницах «Путешествия…» карты Крыма и описания местности использовались противником для захвата полуострова, причем весьма успешно, и стоили многих жизней русских солдат. Разумеется, Анатолий Демидов такого результата не предполагал, когда создавал свой труд. И только теперь, через 188 лет после описанной им экспедиции, книга возвращается к отечественному читателю. Кстати, ее автор одним из первых в русской культуре рассказал об исторических связях Крыма и Генуи. Презентация «Путешествия…» прошла также 20 ноября в Словацком культурном центре в Москве, представлена она будет и в тульском музее Демидовых.

От внука к праправнуку

9 ноября в Русском доме в Генуе прошла первая и весьма долгожданная (автор, например, этого события так и не увидел) презентация книги Анатолия Николаевича Демидова, первого князя Сан-Донато (1812–1870), «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году». Вышла она в московском издательстве «Индрик» под эгидой Европейского фонда Демидовых (European Demidoff Foundation) с предисловием его директора Александра Тиссо-Демидова. А представил ее читателям научный редактор и идейный вдохновитель этого издания — Михаил Талалай. Теперь серия презентаций «Путешествия…» продолжится в Москве и Туле, на родине Демидовых.

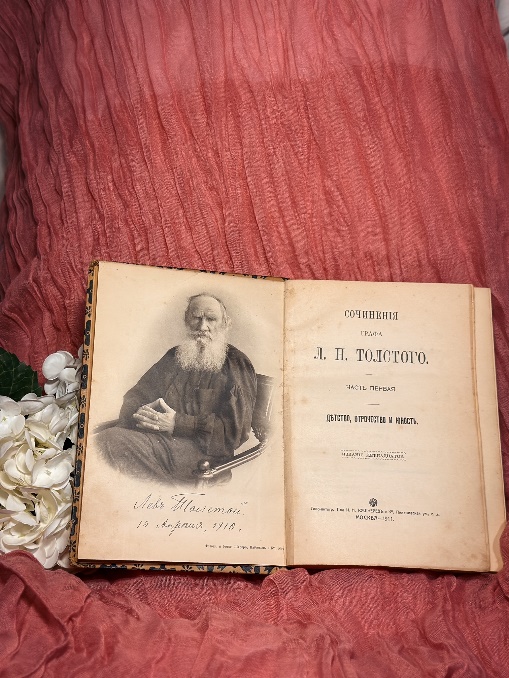

На том же литературном вечере в Русском доме в Генуе историк Михаил Талалай вручил Ирине Ковалёвой коллекцию из 13 томов редких изданий Льва Толстого для передачи в музей-заповедник «Ясная Поляна». Дарителем книг выступил их владелец — миланец Николо Круччани, внук русского художника и реставратора Николая Николаевича Лохова (1872–1948), обосновавшегося в начале ХХ века во Флоренции. Приехал он в Италию по заданию Ивана Владимировича Цветаева (отца Марины Цветаевой), директора Московского музея изобразительных искусств имени императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина), чтобы сделать ряд копий фресок и картин эпохи Возрождения.

После революции художник в Россию уже больше не вернулся. Живя в эмиграции, Николай Лохов собрал прекрасную библиотеку книг русских писателей, в том числе произведений Льва Толстого. Некоторые из них были изданы еще при жизни писателя. Например, тома романа «Война и мир» вышли в Москве в 1889 году! Есть и посмертные издания, которые датируются 1911–1912 годами, причем напечатаны эти книги в Берлине. Есть неизданные рассказы и пьесы Льва Толстого, выпущенные товариществом «Н.П. Карабасников» в 1926 году в Париже.

Представляет интерес и двухтомник воспоминаний об отце Александры Толстой, который был увидел свет в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке в 1953 году. Всё это в старой орфографии, с дарственными надписями на титульных листах, за которыми скрываются и личные обстоятельства владельцев книг, и целая историческая эпоха! В конце декабря коллекция этих бесценных изданий будет передана праправнуку писателя — Владимиру Ильичу Толстому, директору музеев Льва Толстого в Москве, а затем отправится в Ясную Поляну.

Пятилетие побратимства

Отпраздновали на фестивале и пять лет со дня заключения договора о побратимстве между кубанской станицей Новопокровской и пьемонтским городком под названием Каманья Монферрато, а попутно сделали историческое открытие. Вернее, сделал его Михаил Талалай, который многие годы занимается изучением культурных и исторических связей между Россией и Италией, а также исследованиями Русского архива православного Андреевского скита на Святой горе Афон (ныне Греция, а в XIX веке — Османская империя). Там-то Михаил Григорьевич и обнаружил письмо двух новопокровчан — Фомы и Василия Яхонтовых, приходившихся друг другу родственниками. Их потомки, кстати, в станице живут до сих пор. Письмо было отправлено 16 февраля 1883 года афонскому старцу — монаху Дорофею (начало 1830-хх–1907; мирское имя — Иван Кудрявцев), биографию которого изучает Михаил Талалай.

Будучи постоянным участником и лауреатом «Генуэзского маяка» с момента основания фестиваля в 2016 году, в последние пять лет Михаил только и делал, что слышал о побратимстве между Каманьей и станицей Новопокровской, и вдруг нашел послание от её жителей, долетевшее из XIX века в XXI-й! Кстати, в 1883 году письмо шло к адресату целых три месяца, судя по пометке на конверте. Из неё следует, что старец Дорофей ответил на него 20 мая 1883 года. Был он самоотверженным подвижником, а ещё казначеем и ктитором, то есть попечителем Андреевского скита.

Авторы письма отправили старцу 15 рублей серебром и просили помолиться: один — за упокой матери Екатерины, второй — жены Феклиньи. А еще они сообщили фамилии 18 жителей станицы Новопокровской, которые были готовы пожертвовать деньги в созданный Дорофеем благотворительный фонд помощи афонским монахам. Многие из этих монахов жили в пещерах или даже просто под камнями, носили лохмотья, не имели еды и воды, словом, находились в бедственном положении. Вот так благодаря фестивалю был восстановлен ещё один фрагмент исторической мозаики, связавшей Святую гору Афон со станицей Новопокровской через Италию.

Письмо к авве Дорофею было расшифровано Иваном Белокрыловым в современной орфографии, но с сохранением некоторых особенностей оригинала, в частности, в написании имен, отчества и фамилий. Адрес отправителей указан такой: «Ново-Покровская п. с. [почтовая станция], Кубанс. обл.». Однако из приписки в конце письма следует, что отправители проживали не в самой станице, а в поселке Горьковском, расположенном в 6 км к северу от Новопокровской. Под таким названием он был основан в 1877 году, причем свое имя получил от Горькой балки (притока реки Еи). Сейчас поселок называется несколько иначе — Горький. Судя по переписи населения, в 2010 году в нем приживали всего два человека, а вот 1883-м народу было гораздо больше!

Похоже, что это было не единственное послание, переписка между старцем Дорофеем и жителями станицы велась довольно активно. Но другие письма пока не найдены, а возможно, и вообще не сохранились, ведь история архива Андреевского скита весьма печальна. Вот что рассказывает о ней Михаил Талалай: «После смерти в 1971 г. старца Сампсона, последнего русского насельника скита, он двадцать лет пустовал, подвергаясь разного рода хищениям. В 1992 г. сюда, наконец, вселилась группа монахов-греков, однако архив пребывал в плачевном состоянии, пока в 2003 г. его остатки по благословению архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, который является главенствующим по отношению к скиту, не были перевезены в Ватопед. С 2017 г. начался разбор и систематизация архива, которые ведет монах Диадох. Пользуясь случаем, выражаю благодарность ему, а также игумену Ефрему, благословившему меня на исследовательскую работу».

Тут необходимо пояснить, что православный греческий мужской Ватопедский монастырь на Cвятой горе Афон в Греции — второй в иерархии здешних монастырей, один из самых древних, богатых и обширных (а всего там насчитывается 20 монашеских обителей). Так что архив сейчас находится под надежной защитой и, возможно, порадует нас новыми находками.

Текст письма к авве Дорофею

Усерднейший наш молитвенник,

Отче Дорофей!

Со слезами припадаем к стопам ног Ваших и просим прибегнуть с горячею молитвою к Милосердному Всевышнему Творцу нашему о прощении многочисленных грехов наших и родителей. По получении от Вас письма, Господь вновь посетил нас, у меня волею Божею окончилась родительница Екатерина, а у родственника моего окончилась жена Феклинья. Душевно просим Вас, отче, записать их в книгу о поминовении и помолиться за них Господу Богу о прощении грехов, на что Я, Фома Лукьяновичев Яхантов, посылаю Вам десять руб. сер. [рублей серебром], а Я, Василий Яхантов, посылаю пять руб. серебром и прошу помолиться о здравии [Ефимии, зачеркнуто] Петра, [написано сверху — Пелагею?], Василия, а за упокой Ефимии и вышепоясненных, ныне умерших Екатерину и Феклинью.

В получении сих денег покорнейше просим Вас не отставить своим уведомлением. Адрес пишите так — на Кавказ в Кубанскую область через Новопокровскую почтовую станцию в поселок Горьковский.

Адрисы [оригинальная орфография сохранена] добрых людей при сем прилагаю: Петро Василич Меринов, Укол Назарович Набоков, Фёдор Васильевич Фоменко, Егор Фёдорович Елисеев, Аким Барисьевич [оригинальная орфография сохранена] Токарев, Федот Васильевич Меринов, Андрей Стефанович Фендриков, Фёдор Васильев Елисеев, Иван Иванович Никитин, Василий Иванович Никитин, Стефан Васильевич Уваров, Митрофан Фёдорович Елисеев, Прокофий Осипович Фоменко, Данила Осипович Фоменко, Сергей Харитонович Колесников, Никифор Петрович Манопулов, Митрофан Николаев Наумов, Калина Маркович Новиков. Люди эти Боящиеся Бога, никогда не оставят пожертвовать свою лепту.

На полях приписка:

1883 года января 18 дня. Поселок Горьковский. Отче, не забудьте Матвея и Дарию.

Визит в консульство

Из важных событий фестиваля следует отметить ставшее уже традиционным посещение руководителями и участниками фестиваля Генерального консульства России. Здесь происходят выступления участников, обсуждаются планы проведения следующего «Генуэзского маяка», проходят презентации ежегодного фестивального буклета (по сути это полноцветный альманах на 40 с лишним страниц, который рассказывает о том, чему посвящен очередной фестиваль и о его участниках с публикациями их произведений). В библиотеку Генерального консульства России в Генуе участники фестиваля дарят свои новые книги, а Бруно Франческо Леоне, лауреат более чем тридцати национальных и международных конкурсов в Нью-Йорке, Вене, Майнингене, Мадриде, Катании и других городах мира, преподнес генеральному консулу Марии Евгеньевне Ведринской диск с музыкой П.И. Чайковского и других русских композиторов в собственном исполнении. После визита в консульство участники фестиваля совершили прогулку по цветаевским местам в живописном районе Генуи, который называется Нерви.

Продолжение следует

10 ноября в ассоциации соотечественников «Русская душа» состоялось торжественное закрытие итальянского этапа IX Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк». Его президент Ирина Ковалева рассказала об истории фестиваля и его последних событиях, а также прочитала стихи о России и Италии. Прозвучали итальянские песни в исполнении семейного дуэта Дарьи Белокрыловой и Давиде Беккария, затем последний предстал перед публикой в костюме Данте и прочитал отрывок из «Божественной комедии».

Одна из замечательнейших вещей, которая произошла в этом году, — объединение соотечественников вокруг фестиваля. Открыла «Генуэзский маяк» президент Русского дома в Генуе Лариса Смирнова, а закрыла руководитель ассоциации соотечественников «Русская душа» Елена Ракитина. Также в нем участвовали Дарья Белокрылова и Давиде Беккария — руководители Русского дома имени Чехова в Пьемонте — и Елена Коломеец-Джоффре, возглавляющая Русский дом в Калабрии. Теперь фестивальная эстафета перешла к Москве, где уже состоялась серия фестивальных мероприятий (в том числе 20 ноября в Словацком культурном центре), а 20 декабря в Центральном доме литераторов подведут итоги девятого «Маяка» и начнут подготовку к юбилейному десятому.